Tiempo de lectura: 8 min.

Fecha de publicación: 16/05/2025

En un contexto que invita a repensar las ciudades con creatividad y compromiso, los desafíos ambientales, las brechas sociales y la saturación de infraestructuras impulsan una oportunidad única para transformar la manera en que las personas se mueven. Ya no basta con construir más carreteras: la transformación urbana del siglo XXI se juega en escalas más humanas.

La arquitectura —desde la planificación estratégica hasta el diseño de espacios públicos— asume un papel clave como catalizadora de una movilidad más justa, accesible y sostenible en un mundo que se urbaniza a un ritmo cada vez más rápido.

“No necesitamos grandes infraestructuras para transformar la ciudad, sino una nueva mirada sobre lo existente”, sostiene Carlos Moreno, urbanista franco-colombiano creador del concepto de la “Ciudad de los 15 minutos”. Este paradigma plantea reorganizar el entorno urbano para que todas las funciones esenciales (trabajo, educación, salud, ocio) sean accesibles en un radio que pueda recorrerse a pie o en bicicleta en 15 minutos. Aunque la idea no es nueva, gana fuerza como alternativa a modelos urbanos expansivos que dependen del automóvil privado.

De la autopista al corredor peatonal

Ciudades como París, Barcelona, Bogotá y Melbourne ya están aplicando este enfoque con resultados visibles. En París, el plan de la alcaldesa Anne Hidalgo para eliminar 70.000 plazas de estacionamiento y crear “rues scolaires” (calles escolares libres de tráfico) muestra cómo decisiones arquitectónicas y urbanísticas pueden cambiar hábitos de movilidad. En Bogotá, el programa de Ciclovía —que libera 127 kilómetros de calles para peatones y ciclistas todos los domingos— es un ejemplo exitoso de cómo pequeñas intervenciones recurrentes pueden generar un impacto estructural.

Según ONU-Hábitat, más del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y para 2050 se espera que esta cifra supere el 68%. Esto exige sistemas de transporte público integrados, seguros y accesibles para todos.

Diseño para la proximidad y la accesibilidad universal

La arquitectura, como disciplina proyectual, no solo crea edificios, sino que construye marcos para el habitar. Diseñar aceras más amplias, espacios públicos acogedores, entornos seguros y recorridos accesibles para todas las personas son decisiones clave que determinan cómo nos movemos y cómo disfrutamos la ciudad día a día.

En este sentido, estudios como Gehl Architects en Dinamarca han desarrollado metodologías para analizar el comportamiento urbano, demostrando que el diseño incide directamente en la movilidad activa (caminar, andar en bicicleta). Sus intervenciones en Copenhague han logrado que el 62% de los desplazamientos cotidianos se realicen en bicicleta.

Carlos Moreno sostiene que la ciudad del futuro no necesita más sensores, sino más sensibilidad. Esto implica trabajar con el tejido urbano existente, regenerarlo, densificarlo con criterio y, sobre todo, garantizar la accesibilidad universal como un derecho fundamental. "La accesibilidad no es solo una rampa; es el derecho a vivir la ciudad en igualdad de condiciones", afirma la arquitecta y activista española Izaskun Chinchilla.

Latinoamérica: desafíos y oportunidades

En América Latina, el desafío es aún mayor. Muchas ciudades crecen de forma desordenada, con fragmentación urbana, dependencia del transporte informal y bajos niveles de inversión en accesibilidad.

En el capítulo "Ciudades para las personas: de la escala urbana a la humana" de GP Talks, Carolina Pereiro, Jefe de Equipo de Proyecto Ejecutivo del Estudio, señala que la mayoría de las ciudades latinoamericanas no están diseñadas desde una perspectiva inclusiva. Durante la pandemia, la reducción significativa del tránsito vehicular permitió redescubrir el espacio público, evidenciando una ciudad más pausada, accesible y permeable, e incluso posibilitando la reaparición de fauna urbana. Sin embargo, también quedó en evidencia que la infraestructura urbana actual presenta importantes déficits en términos de accesibilidad y seguridad para ciertos grupos poblacionales: la movilidad infantil continúa siendo compleja y riesgosa debido al predominio del transporte motorizado, mientras que los adultos mayores enfrentan barreras similares por la ausencia de espacios adecuados que contemplen una movilidad más lenta y segura. Estas reflexiones ponen de manifiesto la necesidad urgente de repensar el diseño urbano desde criterios de inclusión, accesibilidad universal y escala humana.

Sin embargo, existen ejemplos inspiradores que muestran caminos posibles hacia una movilidad más sostenible e inclusiva:

Medellín, Colombia, ha integrado sistemas de transporte como el Metrocable con arquitectura de proximidad y equipamientos culturales en barrios históricamente excluidos. Este modelo ha permitido conectar zonas periféricas con el centro urbano, mejorando significativamente la accesibilidad y la calidad de vida de sus habitantes. La combinación de transporte público eficiente con espacios públicos de calidad ha convertido a Medellín en un referente internacional de inclusión social y movilidad sostenible.

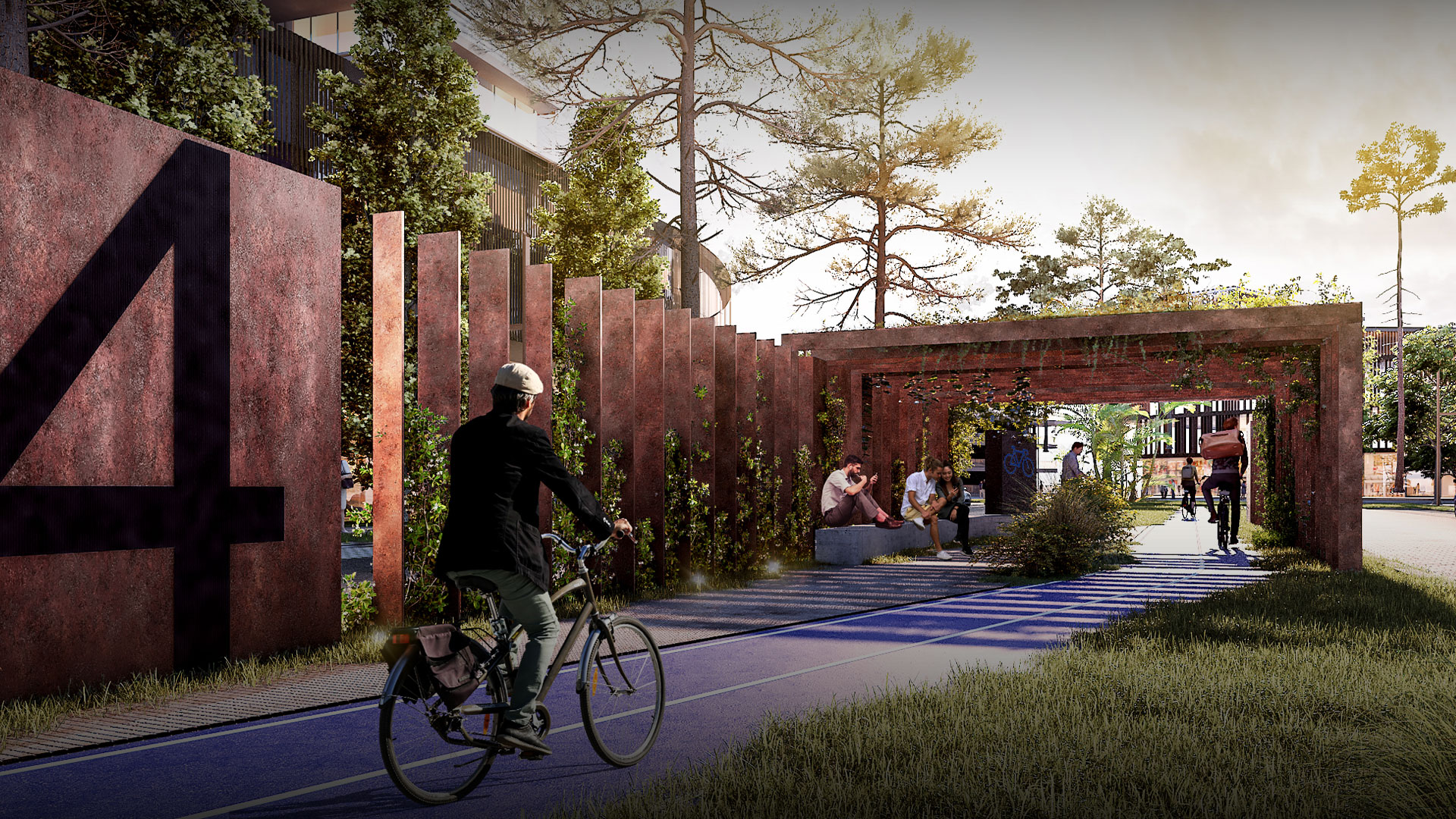

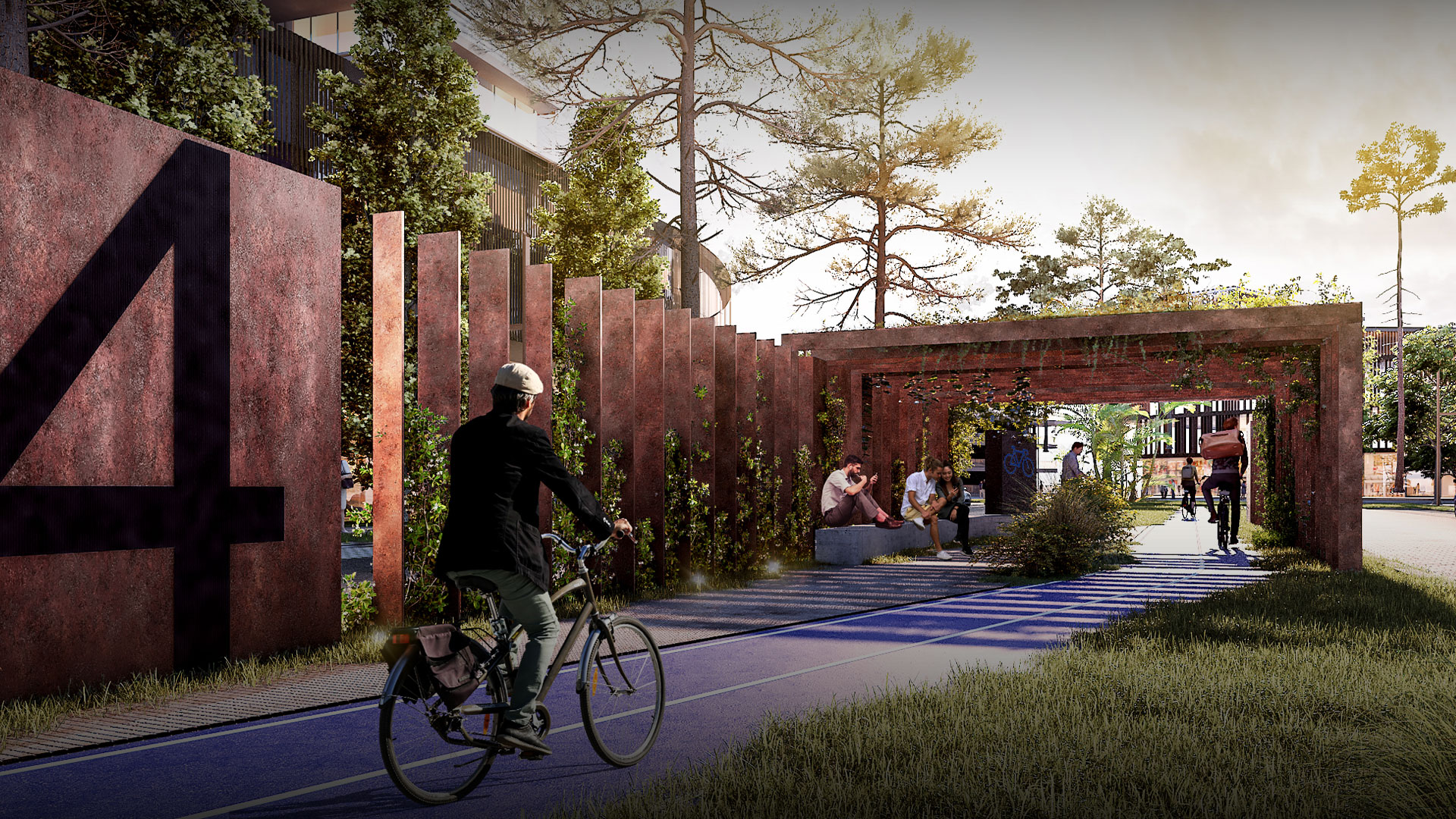

En Uruguay, el proyecto +Colonia busca convertirse en la primera ciudad inteligente y sustentable de Latinoamérica. Este innovador desarrollo urbanístico se centra en una planificación integral que prioriza la eficiencia del transporte, la gestión inteligente de la energía y el uso racional de los recursos naturales. +Colonia se proyecta como un laboratorio urbano donde se podrán probar nuevas tecnologías y soluciones sostenibles en movilidad, como vehículos eléctricos, sistemas inteligentes de transporte público y espacios urbanos diseñados para peatones y ciclistas. Su objetivo es demostrar que es posible crear desde cero una ciudad compacta, conectada y accesible, que reduzca la dependencia del automóvil privado y promueva una vida urbana más saludable y comunitaria.

Otro ejemplo relevante en el país es el programa de renovación de las terminales aéreas del interior del territorio, impulsado por Aeropuertos Uruguay. Este proyecto reconoce la importancia estratégica de las terminales aéreas como nodos clave de conectividad regional y desarrollo económico local. Las nuevas terminales no solo mejoran la infraestructura aeroportuaria, sino que también integran de manera fluida el transporte aéreo con otros modos de movilidad terrestre, facilitando la intermodalidad y mejorando la accesibilidad regional.

Hacia una movilidad urbana integrada y humana

La movilidad urbana del futuro no dependerá únicamente de la ingeniería de tránsito, sino de un enfoque interdisciplinario que integre múltiples miradas y saberes. En este diálogo colaborativo, la arquitectura debe fortalecer su sensibilidad social. Diseñar pensando en la cercanía, la accesibilidad y la calidad cotidiana de vida de las personas no es solo una tarea técnica: es una acción profundamente transformadora.

Proyectos como +Colonia, la renovación de terminales aéreas en Uruguay y la integración urbana en Medellín demuestran que es posible avanzar hacia ciudades más inteligentes, sostenibles y accesibles. La clave está en una planificación urbana integral, sensible y centrada en las personas, que permita reducir la dependencia del automóvil, mejorar la calidad ambiental y garantizar el derecho universal a la ciudad.